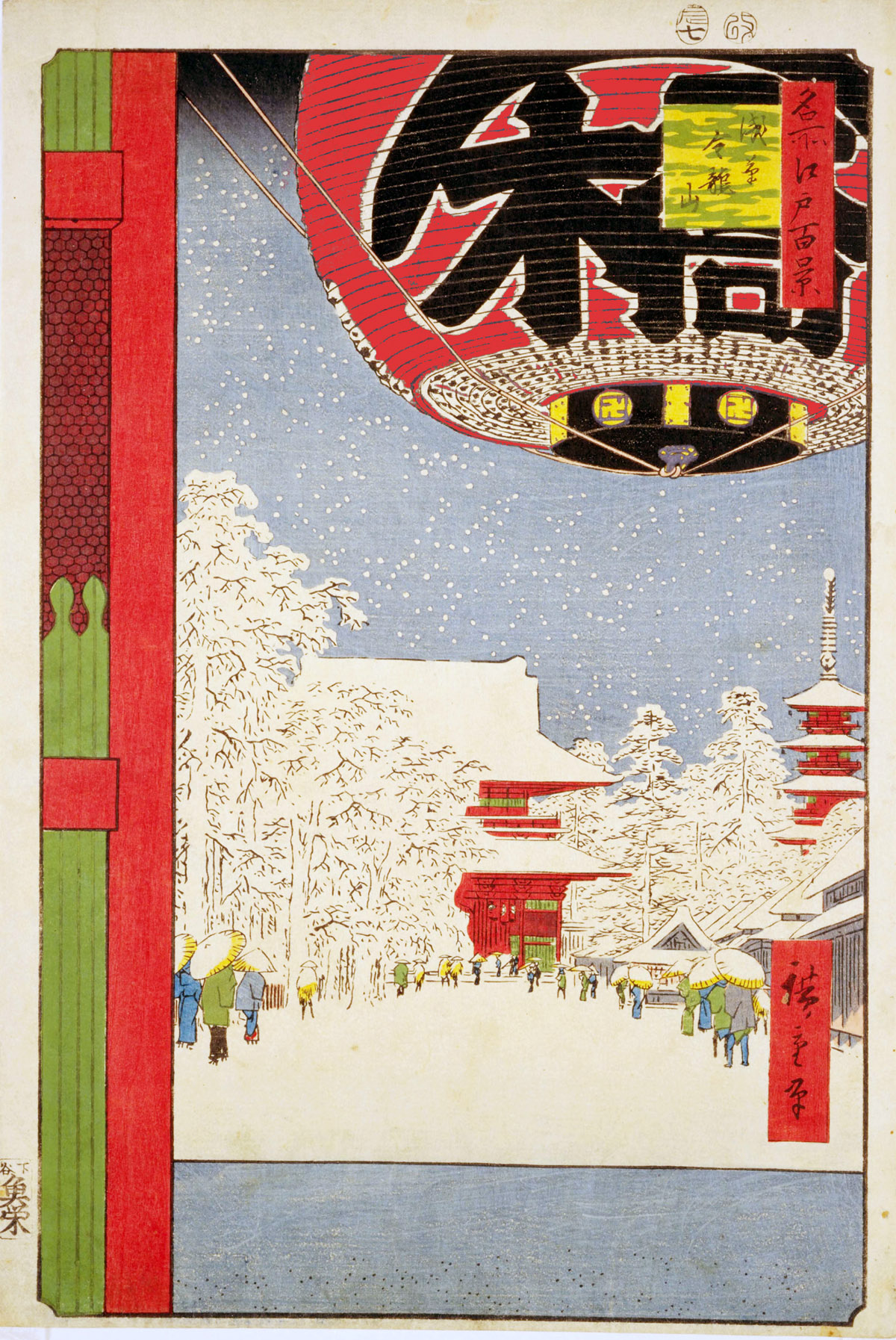

江戸 金龍山浅草寺

広重の浮世絵、名所江戸百景の中から「浅草金龍山」を元にした作品です。

150年前の浅草寺の姿です.

有名な「雷門」の大提灯も広重のころは「志ん橋(新橋)」と書かれていました。

奥の仁王門(現在は宝蔵門)の右に五重塔が見えますが、現在は左側に再建されています。

現在の「浅草寺」と大きく異なるのは、

大提灯の文字が雷門ではなく「志ん橋」だったこと、

門に扉があって夜には閉められていたこと、

仲見世の佇まいも違います。

絵の中の当時の建物はすべて消失してしまい、現在見られるものは全部再建されたものです。

雷門は1865年 (慶応元年)に焼失した後、

100年ほど再建されず1960年(昭和35年)に松下幸之助氏によって

鉄筋コンクリート造で 再建されました。

初摺りが出されたのが安政三年七月(1856年)、

なぜ広重は夏の只中に冬の景を持ってきたのか謎でしたが、

最近の研究で 隠された意味が明らかになってきました。

実は絵の出される前年の安政二年、巨大地震が襲い江戸の街は大きな被害を 受けました。

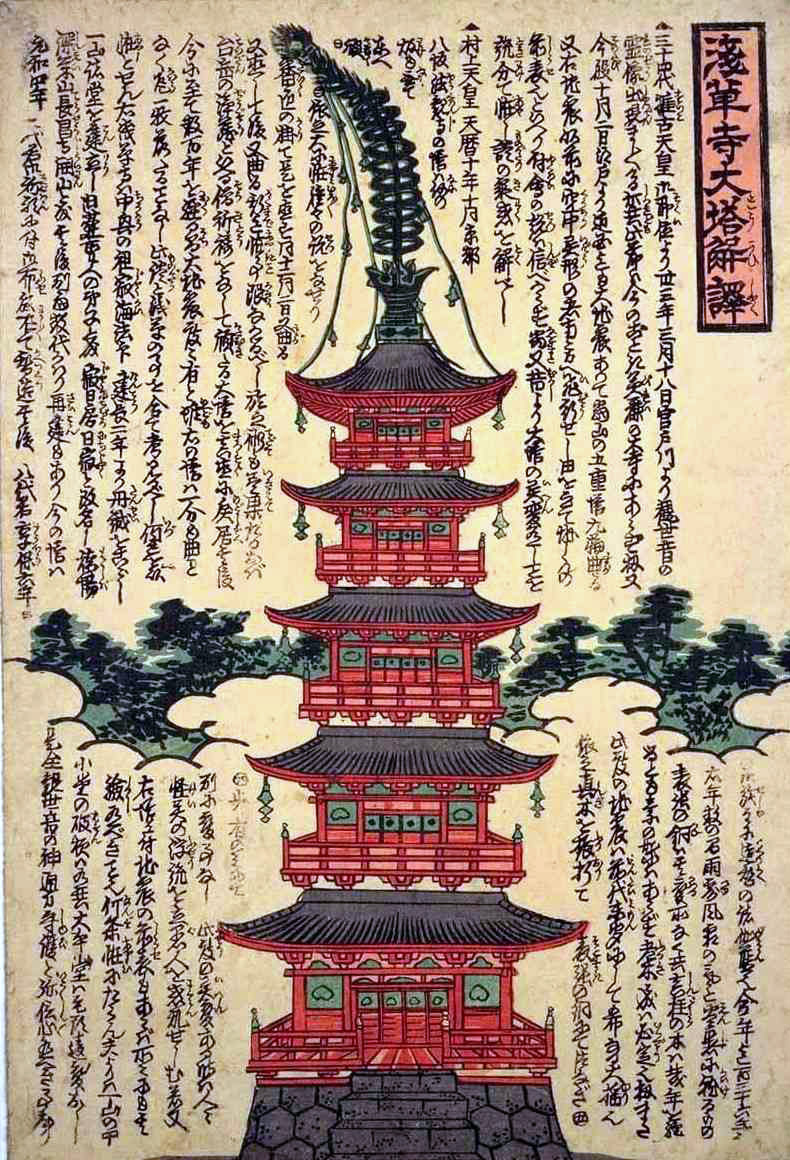

浅草寺の五重塔の先端の九輪も曲がってしまいました。

今で言えば東京タワーの先が曲がってしまったような 状況でした。

翌年の安政三年五月に塔の修理が終わり元の姿に戻りました。

復興の進む街のシンボルの復活を祝うための紅白。

それゆえ建物や提灯の「紅」と雪の「白」が際立つ絵となったので

す。

現在の浅草寺「雷門」

24時間開けっ放しというか、そもそも門扉がありません。

観光に人気の場所だけあって大勢の人々で賑わっています。

仲見世も華やかでなかなか広重のころの姿が想像できません。

奥に見える屋根が宝蔵門(仁王門)です.

上に跳ね上がる蔀戸になっています.

杉にも風格があります.

苔にも様々な色合いがあります.

本堂の往生極楽院(重要文化財)です.

寛和元年(985年)の建造と伝えられています.

ここは本堂の背面にあたり、中に金色の

阿弥陀如来が鎮座されています.

宸殿の虹の間、天井に向かって伸びる大胆な

襖絵は下村観山の筆によるものです.